【企業(yè)文化】講中國(guó)水稻之父袁隆平的故事,說(shuō)糧食安全及節(jié)約糧食的戰(zhàn)略思考

日期:2020-08-18 閱讀數(shù):

袁隆平作為我國(guó)糧食生產(chǎn)的國(guó)寶級(jí)專家,早已蜚聲中外。袁隆平在糧食生產(chǎn)方面對(duì)中國(guó)的貢獻(xiàn)及對(duì)世界的貢獻(xiàn)是不容置疑的。當(dāng)前,中國(guó)要解決糧食安全問(wèn)題,一是“開源”,繼續(xù)增產(chǎn)糧食;二是“節(jié)約”,封堵糧食的浪費(fèi)。特別是習(xí)近平總書記關(guān)于節(jié)約糧食的重要指示發(fā)表之后,越來(lái)越多的國(guó)人,需要理解糧食對(duì)于現(xiàn)實(shí)中國(guó)的重大意義。下面我講中國(guó)水稻之父袁隆平的故事,說(shuō)糧食安全及節(jié)約糧食的戰(zhàn)略思考。

(一)

先要介紹首屆國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)得主、著名科學(xué)家袁隆平。袁隆平,男,漢族,無(wú)黨派人士,江西省九江市德安縣人。1930年9月7日生于北京,中國(guó)雜交水稻育種專家,中國(guó)研究與發(fā)展雜交水稻的開創(chuàng)者,被譽(yù)為“世界雜交水稻之父” 。國(guó)家雜交水稻技術(shù)研究中心、湖南雜交水稻研究中心原主任,湖南省政協(xié)原副主席,中國(guó)工程院院士,第六屆、七屆、八屆、九屆、十屆、十一屆、十二屆全國(guó)政協(xié)常委。

1953年畢業(yè)于西南農(nóng)學(xué)院(現(xiàn)西南大學(xué)),1995年被選為中國(guó)工程院院士,1999年中國(guó)科學(xué)院北京天文臺(tái)施密特CCD小行星項(xiàng)目組發(fā)現(xiàn)的一顆小行星被命名為袁隆平星,2000年度獲得國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),2004年獲得沃爾夫農(nóng)業(yè)獎(jiǎng),2006年4月當(dāng)選美國(guó)國(guó)家科學(xué)院外籍院士,2010年獲得澳門科技大學(xué)榮譽(yù)博士學(xué)位,2018年當(dāng)選中國(guó)發(fā)明協(xié)會(huì)首屆會(huì)士。

袁隆平是雜交水稻研究領(lǐng)域的開創(chuàng)者和帶頭人,致力于雜交水稻技術(shù)的研究、應(yīng)用與推廣,發(fā)明“三系法”秈型雜交水稻,成功研究出“兩系法”雜交水稻,創(chuàng)建了超級(jí)雜交稻技術(shù)體系。并提出并實(shí)施“種三產(chǎn)四豐產(chǎn)工程”,運(yùn)用超級(jí)雜交稻的技術(shù)成果,出版中、英文專著6部,發(fā)表論文60余篇。

2018年9月8日,獲得“未來(lái)科學(xué)大獎(jiǎng)”生命科學(xué)獎(jiǎng);2018年12月18日,黨中央、國(guó)務(wù)院授予袁隆平改革先鋒稱號(hào),頒授改革先鋒獎(jiǎng)?wù)拢@評(píng)雜交水稻研究的開創(chuàng)者。2019年9月17日,國(guó)家主席習(xí)近平簽署主席令,授予袁隆平“共和國(guó)勛章”。

袁隆平是頂尖的科學(xué)家當(dāng)為名副其實(shí);袁隆平是社會(huì)活動(dòng)家也堪稱當(dāng)之無(wú)愧。袁隆平多次強(qiáng)調(diào)國(guó)家的糧食安全問(wèn)題,奔走呼號(hào),搖旗吶喊,不遺余力。在他看來(lái),糧食安全是天大的事,需要居安思危。他是中國(guó)的驕傲,也是世界的嬌子。甚至人口大國(guó)印度也希望袁隆平能夠多次到印度去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)水稻的增產(chǎn)。而美國(guó)一些政治家卻對(duì)袁隆平強(qiáng)調(diào)糧食安全及警鐘長(zhǎng)鳴,不得不抓耳撓腮了。

(二)

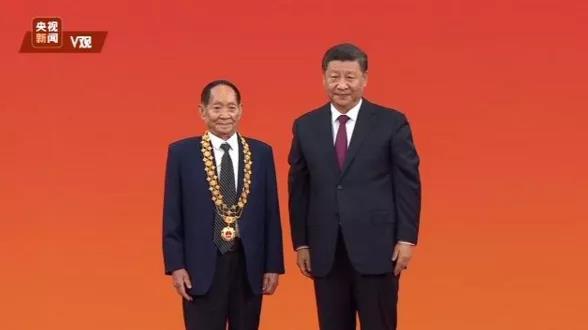

且看對(duì)袁隆平的評(píng)價(jià),可以看到德藝雙馨的他胸前佩戴的國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)?wù)碌墓饷⑷f(wàn)丈。

袁隆平從事雜交水稻研究已經(jīng)半個(gè)世紀(jì)了,他不畏艱難,甘于奉獻(xiàn),嘔心瀝血,苦苦追求,為解決中國(guó)人的吃飯問(wèn)題做出了重大貢獻(xiàn)。先生的杰出成就不僅屬于中國(guó),而且影響世界。

袁隆平院士是中國(guó)雜交水稻事業(yè)的開創(chuàng)者,是當(dāng)代神農(nóng)。50多年來(lái),始終在農(nóng)業(yè)科研第一線辛勤耕耘、不懈探索,為人類運(yùn)用科技手段戰(zhàn)勝饑餓帶來(lái)綠色的希望和金色的收獲。不僅為解決中國(guó)人民的溫飽和保障國(guó)家糧食安全做出了貢獻(xiàn),更為世界和平和社會(huì)進(jìn)步樹立了豐碑。

袁隆平熱愛祖國(guó)、一心為民、造福人類的崇高品德,與中國(guó)共產(chǎn)黨肝膽相照、同心同德的思想風(fēng)范,與時(shí)俱進(jìn)、勇攀高峰的創(chuàng)新精神,不畏艱險(xiǎn)、執(zhí)著追求的堅(jiān)強(qiáng)意志,嚴(yán)以律己、淡泊名利的高尚情操,是當(dāng)代中國(guó)人學(xué)習(xí)的楷模,更是新世紀(jì)呼喚的時(shí)代精神。

袁隆平是一位真正的耕耘者。當(dāng)他還是一個(gè)鄉(xiāng)村教師的時(shí)候,已經(jīng)具有顛覆世界權(quán)威的膽識(shí);當(dāng)他名滿天下的時(shí)候,卻仍然只是專注于田疇。淡泊名利,一介農(nóng)夫,播撒智慧,收獲富足。他畢生的夢(mèng)想,就是讓所有人遠(yuǎn)離饑餓。

袁隆平致力于雜交水稻研究,發(fā)明“三系法”秈型雜交水稻,成功研究出“二系法”雜交水稻,創(chuàng)建了超級(jí)雜交稻技術(shù)體系,使中國(guó)雜交水稻研究始終居世界領(lǐng)先水平。截至2017年,雜交水稻在中國(guó)已累計(jì)推廣超90億畝,共增產(chǎn)稻谷6000多億公斤。多次赴印度、越南等國(guó),傳授雜交水稻技術(shù)以幫助克服糧食短缺和饑餓問(wèn)題。袁隆平一生致力于雜交水稻技術(shù)的研究、應(yīng)用與推廣,發(fā)明“三系法”秈型雜交水稻,成功研究出“兩系法”雜交水稻,創(chuàng)建了超級(jí)雜交稻技術(shù)體系,為中國(guó)糧食安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)發(fā)展和世界糧食供給作出杰出貢獻(xiàn)。

(三)

習(xí)近平總書記高度重視糧食安全問(wèn)題。細(xì)讀新華社北京2020年7月27日電題:讓百姓吃得飽還要吃得好――夯實(shí)糧食安全基礎(chǔ)端牢中國(guó)飯碗。新聞寫到:“民以食為天。解決好十幾億人口的吃飯問(wèn)題,始終是我們黨治國(guó)理政的頭等大事。習(xí)近平總書記曾強(qiáng)調(diào),中國(guó)人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手上。近日,習(xí)近平總書記在吉林省考察時(shí)又特別指出,吉林要把保障糧食安全放在突出位置,毫不放松抓好糧食生產(chǎn)。從東北黑土地到中原大地,再到江南魚米之鄉(xiāng),新華社記者近期采訪發(fā)現(xiàn),各地正著力發(fā)展現(xiàn)代種業(yè),不斷提升耕地質(zhì)量,推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型……中國(guó)人用沉穩(wěn)有力的雙手托起中國(guó)碗,不僅吃得飽,還要吃得好。”

習(xí)近平總書記近日對(duì)制止餐飲浪費(fèi)行為又作出重要指示。他強(qiáng)調(diào),堅(jiān)決制止餐飲浪費(fèi)行為,切實(shí)培養(yǎng)節(jié)約習(xí)慣,并指出“餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象,觸目驚心、令人痛心!”在當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)的特殊時(shí)期,中央高層聚焦“舌尖上的浪費(fèi)”,其背后是對(duì)糧食安全與社會(huì)風(fēng)尚的高度重視,并推動(dòng)以制度建設(shè)解決餐飲浪費(fèi)問(wèn)題。

習(xí)近平總書記指出,“盡管我國(guó)糧食生產(chǎn)連年豐收,對(duì)糧食安全還是始終要有危機(jī)意識(shí),今年全球新冠肺炎疫情所帶來(lái)的影響更是給我們敲響了警鐘”。習(xí)近平從糧食安全高度思考餐飲浪費(fèi)問(wèn)題,足見食物浪費(fèi)潛在危害之大,更顯示出在特殊時(shí)期對(duì)于保障糧食安全的未雨綢繆。

當(dāng)前,中國(guó)糧食生產(chǎn)連年豐收,已實(shí)現(xiàn)谷物供應(yīng)基本自給。但從中長(zhǎng)期看,糧食產(chǎn)需仍將維持緊平衡態(tài)勢(shì)。作為餐飲大國(guó),“民以食為天”與“粒粒皆辛苦”相融并濟(jì)的飲食文化一直是中國(guó)人的驕傲。然而,在餐飲行業(yè)高度發(fā)達(dá)的今天,食物浪費(fèi)現(xiàn)象卻越發(fā)突顯。

數(shù)據(jù)顯示,2013年至2015年,中國(guó)餐飲食物浪費(fèi)量約為每年1700萬(wàn)至1800萬(wàn)噸,相當(dāng)于3000萬(wàn)到5000萬(wàn)人一年口糧,2018年全國(guó)餐飲業(yè)人均食物浪費(fèi)率為11.7%。連年豐收似乎使糧食來(lái)之不易的觀念越來(lái)越淡薄。在糧食產(chǎn)需緊平衡的現(xiàn)實(shí)條件下,社會(huì)亟需轉(zhuǎn)變觀念,開源與節(jié)流并重以保障糧食安全。

不僅如此,與糧食產(chǎn)需緊平衡的現(xiàn)狀疊加的,還有新冠肺炎疫情、汛情、蝗災(zāi)等外部挑戰(zhàn)。在專家看來(lái),這一系列外部因素將使糧食安全更為重要,餐飲浪費(fèi)之風(fēng)更顯“刺眼”。疫情發(fā)生后,世界多個(gè)糧食主要出口國(guó)相繼出臺(tái)出口限制措施,對(duì)全球糧食生產(chǎn)、加工、交易和運(yùn)輸造成影響。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織近期發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì),

2020年全球缺糧人口或?qū)⒁蛞咔樵黾?.3億人,迎來(lái)近50年最嚴(yán)重的糧食危機(jī),未來(lái)世界糧食安全可能遭到進(jìn)一步破壞。

習(xí)近平總書記稱疫情影響對(duì)糧食安全“敲響警鐘”,強(qiáng)調(diào)始終要有危機(jī)意識(shí)。因?yàn)椋獠康淖兓吞魬?zhàn)使得“米袋子”安全對(duì)于中國(guó)的重要性更加突顯,遏制“舌尖上的浪費(fèi)”是居安思危之舉。除了關(guān)乎糧食安全,遏制餐飲浪費(fèi)與社會(huì)風(fēng)尚同樣密不可分。習(xí)近平總書記在指示中要求,“切實(shí)培養(yǎng)節(jié)約習(xí)慣,在全社會(huì)營(yíng)造浪費(fèi)可恥、節(jié)約為榮的氛圍”。

(四)

警鐘長(zhǎng)鳴,化危為機(jī),需要我們與時(shí)俱進(jìn),迎接挑戰(zhàn)。

一是新的國(guó)際形勢(shì)下,強(qiáng)調(diào)弘揚(yáng)袁隆平精神,是有戰(zhàn)略意義的。袁隆平精神就是開拓創(chuàng)新的精神,科技進(jìn)步的精神,是居安思危的精神。點(diǎn)贊袁隆平的不屈不撓,點(diǎn)贊他的扎實(shí)穩(wěn)健,點(diǎn)贊他的不卑不亢,點(diǎn)贊他的民眾情懷。他的心里裝著民眾、戰(zhàn)略、科技、糧食,他是國(guó)家民族的驕傲,是知識(shí)分子的典范。

二是強(qiáng)調(diào)弘揚(yáng)南泥灣精神,是有時(shí)代意義的。南泥灣精神的核心和本質(zhì)就是艱苦奮斗、自力更生。1941年3月,八路軍三五九旅進(jìn)駐了作為陜甘寧邊區(qū)南大門的南泥灣,一邊練兵,一邊屯田墾荒。正是在開荒過(guò)程中,培育和形成了以艱苦奮斗、自力更生為核心的南泥灣精神。中國(guó)曾經(jīng)飽嘗被帝國(guó)主義封鎖、打壓之苦。中國(guó)是在封鎖、打壓的外部環(huán)境下,不斷成長(zhǎng)壯大起來(lái)的。中國(guó)通過(guò)艱苦奮斗、自力更生,創(chuàng)造出來(lái)一個(gè)又一個(gè)奇跡。自力更生早已成為共產(chǎn)黨人生存發(fā)展的傳家寶。中國(guó)需要改革開放,得益于改革開放,但是,中國(guó)更有艱苦奮斗、自力更生的精神和意志。

三是強(qiáng)調(diào)弘揚(yáng)勤儉節(jié)約精神,是有文化意義的。步入新時(shí)代,還是否還需要勤儉節(jié)約的精神?回答是肯定的。中國(guó)人古有勤儉節(jié)約的傳統(tǒng)美德,有深刻的文化內(nèi)涵。倡導(dǎo)消費(fèi),卻不可浪費(fèi)。浪費(fèi)是對(duì)社會(huì)和資源的犯罪。我們要處理好勤儉節(jié)約與積極消費(fèi)的關(guān)系,強(qiáng)調(diào)積極消費(fèi),同時(shí)也需要勤儉節(jié)約。

四是強(qiáng)調(diào)居安思危的意識(shí),是有警示意義的。中國(guó)有一成語(yǔ):曲突徙薪,告訴后人什么道理?長(zhǎng)期的和平年代,松弛了許多人的警惕性。我們需要警鐘長(zhǎng)鳴,化危為機(jī),這樣才能真正立足于世界民族之林。中國(guó)還有一個(gè)成語(yǔ):流水不腐,戶樞不蠹,說(shuō)的是只有不斷地增強(qiáng)民眾的向心力和自身免疫力,中國(guó)的肌體,就能夠邪不可侵。歷史是一面鏡子,以史為鑒,警示未來(lái)。

毛主席在《紀(jì)念白求恩》一文中,評(píng)價(jià)白求恩是這樣、那樣的人。而袁隆平是什么樣的人呢?袁隆平是科技之旗,是民族之星,是世界之寶。他是人民的兒子,水稻之父,科技功勛。我們希望中國(guó)的水稻之父,寶刀不老,青春永駐。袁隆平正在彈奏人類命運(yùn)共同體的和諧樂(lè)章,唱響水稻之歌,糧食之歌!

秦寄翔